五四百年 | 风雨青春人物志01:他们也曾热血青春之毛泽东

1919年5月4日,北京爆发了“五四运动”。

1949年12月,为了纪念这场以北京青年学生为主的爱国运动,5月4日被定义为“青年节”。历史的滚滚车轮在这片苦难大地隆隆碾过,中国青年对于“爱国、进步、民主、科学”的追求却是前赴后继、百年不渝的。

2019年青年节,恰好正值五四运动一百周年,重邮图书馆将连续十期推出有声“风雨青春人物志”系列,追寻五四百年梦,重温风雨青春路。

毛泽东:一万年太久,只争朝夕

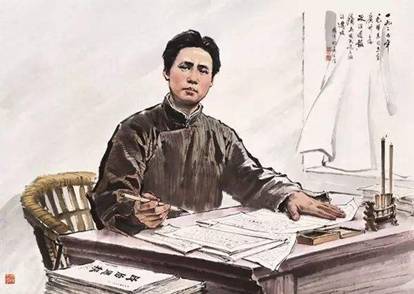

一生乐观豪迈:指点江山,激扬文字

毛泽东的一生,既有“问苍茫大地,谁主沉浮”的仰天长问,又有“到中流击水,浪遏飞舟”的浩然正气。

17岁那年,他离开韶山外出求学,改写了一首气势非凡的诗作:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”从中,我们亦不难看出少年毛泽东的抱负和胸襟。

在第一师范学习期间,毛泽东学习非常刻苦,每天早晨提前起床,锻炼身体,朗读自习。他有时到后山的“君子亭”去看书,有时也有意识地到喧闹嘈杂的南门口去看书,专心致志,旁若无人。

1918年8月,毛泽东第一次来到北京,要解决生活问题,同时又要满足读书求知的欲望,在李大钊的安排下,他当了北大图书馆的一名书记,利用北大图书馆读了不少马克思主义的书籍。毛泽东后来多次回忆,他的马克思主义信仰就是在这一时期确立的。

毛泽东常说,“饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可以一日不读。”又说,“一天不读报是缺点,三天不读报是错误。”他的读书习惯和阅读偏好早在青年时期就已经养成,也正是在那个时期,他与图书馆建立起密切的关系。

1925年晚秋,32岁的毛泽东离开故乡韶山,去广州主持农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲,感慨万千,用一首《沁园春·长沙》抒写出革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任,改造旧中国的豪情壮志。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

一生踏实务实:“落后就要挨打”

“幢幢华裔,将即为奴;寂寂江山,日变其色”。毛泽东生活在山河破碎,无数同胞被侵略者屠戮,无数个家庭分崩离析的动荡时代。中华民族到了最危险的时候,无数仁人志士寻求救国图存之道,渴求刺破黑暗的真理之光。

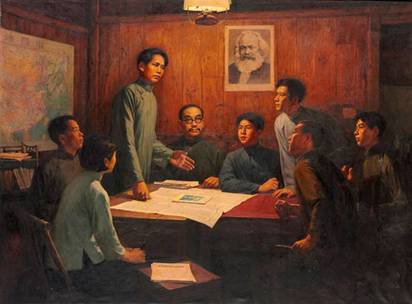

“落后就要挨打”“枪杆子里面出政权”,毛泽东在与错误思想路线的一次次斗争中,带领革命队伍从一次次危急关头走了出来。他说:“革命不是请客吃饭,不是作文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭俭让……”这实际上正是实事求是的辩证法真理。

近代中国积弱积贫,由于没有强大的国防,成了任人撕咬的肥肉。要使新中国成为谁也啃不动的硬核桃,真正站得住、不受人欺负,就要有尖端武器。

毛泽东在1958年6月的军委扩大会议上指出:“原子弹,没有那个东西,人家就说你不算数!那么好,我们就搞一点。搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有10年工夫是完全可能的。”后来,新中国有了“两弹一星”。

于国家而言,这个世界没有救世主,只有国家强大了,军队强大了,我们才能屹立世界东方;于个人而言,每个人只有更加奋发有为,更加努力,才能作出更大的贡献。

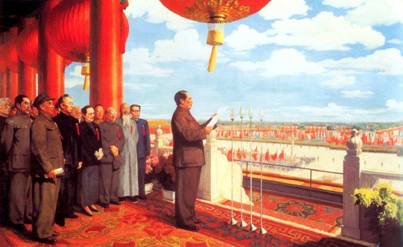

不曾忘,他讲得最震撼的一句话:中国人从此站起来了!

不曾忘,他讲得最朴实的一句话:为人民服务!

不曾忘,他讲得最感恩的一句话:人民万岁!

不曾忘,他讲得最惜时的一句话:一万年太久,只争朝夕!

《毛泽东实录1:早年奋斗史(1893—1927)》

《实录毛泽东1》为全四卷的第一卷,由周恩来、李立三、蔡和森、陈潭秋、萧三、毛宇居、杨昌济、李维汉、罗章龙等人讲述1893—1927年毛泽东在求学、参军、创办新民学会、推行湖南自治、参与建党、领导工人运动、在国民党中任职、研究农民运动、经历大革命失败等事件。

《实录毛泽东》对各个时期的重大历史事件都有详细深刻的记录,从历史背景、内中原委、事实真相,以及当事人的亲身感受等方面作了客观生动的写照,细节回忆,寓意深远。

有一种精神,穿越历史的云烟,日久弥新。

有一种怀念,历经时代的风雨,更臻醇厚。

虽然毛主席已经离开我们40多年了,但他仍然活在亿万中国人民的心中。

风雨青春路,有你更精彩!